甲子園球場開場100周年特別寄稿甲子園球場と甲子園南運動場(第二回)

丸山健夫

武庫川女子大学名誉教授

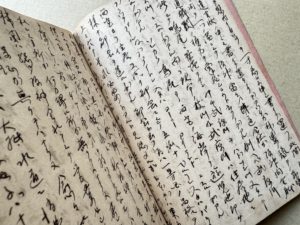

レジャーランド計画を書いた三崎の

明治四十三(1910)年の日記

(三崎家蔵)

三崎省三(みさきせいぞう)は、明治三十八(1905)年四月十二日、阪神電気鉄道を開通させた。そして五年後、今度は会社のつぎの戦略を練るため、欧米諸国に派遣される。

旅先で三崎は、ある計画を思いつく。欧米には大都市近郊の海岸沿いに、レジャーを楽しめる街があった。たとえばニューヨークのハドソン川河口のコニーアイランドには、海水浴場を中心に遊園地やレジャーの施設が立ち並んでいた。

三崎は武庫川をハドソン川に、大阪をニューヨークに見立て、阪神沿線の鳴尾村や西宮の海岸沿いに、大レジャーランドを建設しようと思い立った。

オープン当時の甲子園球場

(筆者藏)

十二年後、三崎が代表取締役となったとき、その夢は実現へと大きく前進した。兵庫県が武庫川から分岐していた枝川を締め切って陸地とし、その川の跡地を売りに出したのだ。それはまさに三崎の計画の地であった。さっそく三崎は、会社でその広大な河川跡を購入した。

翌年、さらに事態は進展する。競馬場の中に、鳴尾球場をつくって三崎が誘致した今の「夏の甲子園」、全国中等学校優勝野球大会の人気が沸騰。観客がグラウンドにあふれ出る事態が起きた。翌年の鳴尾球場での大会開催を危ぶむ主催者に対し、三崎はこう断言したという。

「ご心配くださるな。来年の夏までには、必ず鳴尾にまさる大運動場を建設しておめにかけます」

三崎は、購入したばかりのレジャーランド用地の第一号施設として、大運動場を建設しようと決心したのだった。こうして四ヶ月半の突貫工事の末、大正十三(1924)年八月一日オープンしたのが甲子園大運動場、つまり今の阪神甲子園球場なのだ。

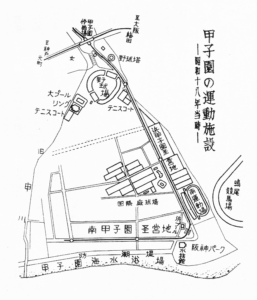

甲子園エリアにつくられた施設群

(「輸送奉仕の五十年(阪神電気鉄道)」より)

総収容人員八万人の世界最大級の球場は外野が広く、ゆったりとフットボールができるようになっていた。それは三崎がアメリカで見たフットボールの日本での普及を夢見てのことだ。

三崎は球場建設から三年後、昭和二(1927)年九月に引退する。そして昭和四(1929)年二月二十三日に亡くなってしまう。だが、三崎のレジャーランド計画は、その後も会社が着実に進めていった。

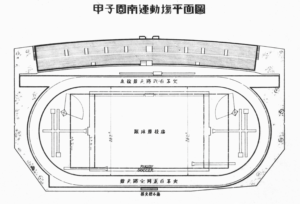

甲子園南運動場の平面図

(阪神電気鉄道)

昭和四年(1929)五月二十五日、甲子園球場の南約一キロにオープンした甲子園南運動場である。収容人員二万人のこのスタジアムには、全面芝生のグラウンドと、それを囲む一周五百メートルの陸上競技トラックがあった。

甲子園南運動場に激励に訪れた東久邇宮稔彦王

(阪神電気鉄道)

来日したアメリカ学生選抜チームの甲子園南運動場での試合

(阪神電気鉄道)